中微子混合角是什么?大亚湾实验为什么如此重要?

|

2012年,大亚湾实验首次测得了中微子第三个混合角θ₁₃的数值为8.8°±0.8°。今年4月21日,刊登于《物理评论快报》的最新论文更新了该值,提高了测量精度的θ₁₃的数值为8.5°±0.1°。4月24日,大亚湾实验荣获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖。如何理解这一突破呢?

中微子是一种非常轻的、不带电的基本粒子,它只参与弱相互作用和引力相互作用。中微子有三种不同的“味”,分别是电子中微子、μ子中微子和τ中微子。这三种味的中微子可以通过弱相互作用与对应的轻子相互转化,比如反电子中微子与质子发生逆β衰变产生正电子和中子。 然而,中微子还有另一种更神奇的转化方式,那就是中微子振荡。这是一种量子力学现象,是指中微子在空间中传播时会在不同味之间转变。1957年,理论物理学家布鲁诺·庞蒂科夫首次提出了中微子振荡的猜想,尔后一连串的实验皆观察到这一现象。

要理解中微子振荡的原理,我们需要知道两件事情:一是中微子有质量,二是中微子的味本征态和质量本征态不完全相同。 根据狭义相对论,没有质量的粒子必须以光速运动。如果中微子没有质量,那么它们就不能改变自己的速度,也就不能发生振荡。但是实验观测表明,中微子确实有非零的质量,尽管它们非常小。目前还没有直接测量出中微子的绝对质量,但是可以通过观测它们之间的质量平方差来推断它们的相对质量。 在粒子物理学中,本征态是指一个物理系统在某个可观测量上具有确定值的状态。例如,在味可观测量上具有确定值e、μ或τ的中微子就是味本征态,在质量可观测量上具有确定值m1、m2或m3的中微子就是质量本征态。 如果这两种本征态完全重合,那么就不存在中微子振荡。但是实际上,这两种本征态是由一个幺正矩阵U相联系的,这个矩阵被称为PMNS矩阵,它可以描述中微子的味和质量之间的转换关系。PMNS矩阵包含三个混合角θ₁₂、θ₁₃和θ₂₃以及一个CP破坏相位δ来参数化。 混合角是描述中微子振荡强度的重要物理量,它们反映了不同味道的中微子之间的耦合程度。这些混合角是不能从理论上预测的,只能通过实验来测量。在三个混合角中,θ₁₂和θ₂₃早就测量出来,而θ₁₃是最难测量的一个,因为它对应的值非常小。但是θ₁₃对于探测CP破坏相角δ和确定中微子质量次序(即三种质量本征态之间的大小关系)具有重要意义,因此测量θ₁₃是一项极其重要又极具挑战性的任务。 那么,如何测量这些参数呢?一般来说,有两种方法:一种是利用自然界产生的中微子源,如太阳、宇宙射线和大气层等;另一种是利用人工制造的中微子源,如反应堆、加速器和放射性同位素等。

不同的中微子源有不同的能谱和强度,因此可以探测不同的振荡模式和频率。通过比较不同距离处探测到的中微子信号,我们可以计算出中微子振荡的概率,并从中提取出相关的参数。 大亚湾实验就是一个反应堆中微子实验,它利用广东省的核电站产生的电子反中微子,通过八个探测器分别布置在三个不同的距离上,测量电子反中微子的存活概率和消失概率,从而测量中微子混合角θ₁₃。大亚湾实验通过对比不同距离上探测器观测到的电子反中微子数目,以及它们的能谱分布,来拟合出θ₁₃的最佳值和误差范围。

|

- 上一篇

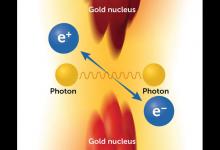

布莱特-惠勒过程:光子-光子碰撞,从能量到物质的转化

即两个高能光子通过极化脉冲式电磁场时,只能通过高阶圈图来交换虚拟电子-正电子对。要实现光子-光子碰撞,有两种主要的方案来制造和控制高能光子:在实验室中还没有直接观察到纯粹的光子-光子碰撞产生物质的现象。虽然没有直接观察到两个真实光子相撞产生物质,一个真实光子和一个虚拟光子相撞产生物质。利用低发散度的46.6 GeV电子束与强激光脉冲相互作用。

- 下一篇

物理学家已经证明,黑洞和胶子的致密状态具有相似的特征

这篇标题为《QCD和引力中微粒子的经典化和单一化:这篇论文的主题是引力和QCD之间的一个新的对应关系。引力是描述物质之间的吸引力的理论,而QCD是描述夸克之间的强相互作用的理论。引力和QCD中有一类特殊的状态,色玻璃凝聚态可以在高能量的核碰撞中产生,它是量子引力效应变得重要的长度尺度。单一化意味着当两个粒子碰撞时,庞加莱对称性是描述物理定律在不同的参考系下不变的对称性。