量子理论的发展与论战

|

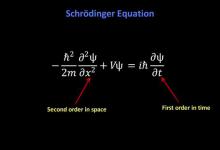

1900年,德国物理学家马克斯·普朗克发现,光只能以离散包的形式被吸收或辐射,他把这种离散包称为量子。后来,在几年之后,爱因斯坦也提出光会以束或粒子(后来称为光子)的形式在空间中传播。在1913年,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔用量子理论重新解释了原子的结构。 1925年,海森堡将这些混乱的量子线索整理成了一幅美丽的数学蓝图。在玻恩和约尔当的帮助之下,海森堡创造了一种用矩阵代数来表示原子中电子能量的方法,后来这一数学方法被称为矩阵力学。在这不久,奥地利物理学家欧文·薛定谔也开发了波动力学,用数学上的波函数来进行描述。可以证明的是,薛定谔的波动力学在数学上和海森堡的矩阵力学是等价的。

然而,这在物理学上还存在着一些困惑:把电子描述成粒子的方法和把电子描述成波的方法是如何等效的?这个问题得到了玻尔的深入思考,并且在1927年的时候他提出了新的观点。玻尔认为,为了完整描述亚原子现象,波和粒子的描述是必需的。一个粒子表现出波或粒子的性质取决于实验设备,用于发现波的设备会发现波,用于发现粒子的设备会发现粒子。 只需要对薛定谔所引入的波函数进行计算,我们就可以预测产生不同结果的概率。爱因斯坦对此非常不满,他反驳地说道:我不相信上帝会和宇宙掷骰子。更糟糕的是,玻尔描述的波粒二象性暗示我们的观察会对现实造成影响。而爱因斯坦认为,现实独立于人类的观察。 他们的理论认为,一个完整的理论必须包含物理世界中每一个元素的数学对应物。换句话说,每个物理系统都应该有一个量子波函数。如果两个由波函数描述的物理系统相互作用然后分离,量子力学无法计算分离后每个物理系统的波函数(也就是后来的量子纠缠)。因此,量子数学不能描述现实的所有元素,因此是不完整的。

玻尔很快做出了回应,他宣称爱因斯坦和他的同事们对于物理现实的标准在量子系统中是模糊的。爱因斯坦、波多尔斯基和罗森假设,一个系统在测量这些值之前,就具有特定的属性值。玻尔解释说,量子力学保留了粒子属性的不同可能值,直到其中一个被测量出来。你不能假设“现实元素”的存在而不指定一个实验来衡量它。 尽管如此,许多物理学家对玻尔的观点(通常被称为量子力学的哥本哈根解释)表示不满。在1957年,物理学家休·埃弗雷特坚持认为,一个实验不会从许多量子可能性中创造出一个现实,而是只确定了现实的一个分支。所有其他的实验可能性都存在于其他方面,而且都同样真实。人类只感知他们自己的特定分支,不知道其他分支。这种“多世界的解释”一开始被广泛忽视,但几十年后变得流行起来,今天仍有许多追随者。 自从埃弗雷特的工作以来,人们对量子理论有了许多其他的解释。有些人强调波函数的“真实性”,这是用来预测不同可能性的概率的数学表达式。另一些人则强调数学的作用,因为它描述了实验者可以接触到的关于现实的知识。 摘自: www.ws46.com |

- 上一篇

实验表明,反物质同样遵循爱因斯坦的弱等效原理

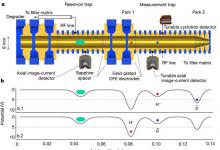

研究人员利用它产生高能粒子束射向金属来产生反质子。产生的反质子具有极大的能量,在反质子减速机中,反质子会穿过薄的金属箔,能量会减少到525万电子伏特。又会在超低能反质子设备中利用等离子体进行减速,我们储存物质需要使用容器。将反质子悬浮在真空室中,反质子在阱内沿着圆形路径移动,这种回旋振荡的频率用于计算反粒子的荷质比。然后使用带负电荷的氢离子重复该实验,所以粒子受到地球引力的影响。

- 下一篇

什么是粒子?量子场论这样解释

薛定谔方程在描述量子物体的波动性质方面效果很好,从量子化场的角度考虑量子物体,量子力学可以得到比薛定谔方程更好的公式。量子力学的方程可以进行修改以解释狭义相对论,这导致了量子场论的产生。1米波代表了场的最小能量状态,因此如果我们没有足够的能量来增加至少一米的波,那么我们就不会对波产生任何变化。我们的量子场中充满了最小能量的1米波,由于虚粒子不能直接观测到,它们确实会产生其他可以探测到的效应。